「英語での会議もなんとなく聞き取れるし、伝えたいことも通じる。でも…何か物足りない。」そんなモヤモヤを感じたことはありませんか?

英語を「なんとなくわかる」から「しっかりわかる」にレベルアップするには、弱点を明確にして、そこに集中して取り組む必要があります。そのために役立つのが TOEIC です。

- 「伸びしろ」を具体的に可視化し、学習の優先度を決めるのに役立つ

- レベルの高い学習方法が確立されており、能力アップしやすい

私は外資系IT企業で15年以上勤務し、英語を日常的に使ってきました。ネイティブとも問題なく話せていますが、日本語のときと比べると「物足りなさ」を感じる瞬間があります。

「どこを伸ばせばいいのか」という羅針盤がなかったものの、TOEICを活用した自己分析と改善に取り組みはじめ、これが想像以上に役立っています。

この記事では、TOEICを活用して自分の弱点を知り、それを「学びの羅針盤」として活用しながら、現場での実戦練習を通じて成長を継続する方法を紹介します。

「なんとなくわかる」けれど物足りない理由

英語で「何を言っているか大体わかる」と感じる場面が増えてくると、一段成長したように思えます。しかし、「なんとなくわかる」状態には、見えにくい壁が潜んでいます。

聞き取れるけど…細部がキャッチできずモヤモヤする

実践を重ねるうちに、英語での会議や説明も「聞き取れる」と感じるようになった人は多いはずです。少人数の会議なら不明点も Clarification(確認の質問)で補えるので、気楽に感じる人も多いでしょう。

しかし、議論が複雑になったり、複数人が同時に話し始めると、とたんに理解が難しくなることはありませんか?

「間違っていたらどうしよう」という不安から発言を控え、踏み込んだ参加ができない──そんな壁を感じる人は多いはずです。

TeamsやZoomのキャプションに頼る安心感と対面での不安

TeamsやZoomには、ほぼリアルタイムで字幕を表示してくれるキャプション機能があり、私たちノンネイティブにとって救世主のような存在です。

日々の業務では非常に助かる機能ですが、頼りすぎてしまうと新たな課題も生まれます。

たとえば、会議資料を共有しながらだとキャプションを読む余裕がなくなったり、キャプションを追っているうちに議論が進んでしまい、議論に追いつけなくなることも。

加えて、オフサイトでの対面ミーティングや懇親会ではツールのサポートが得られず、いつも通りの力を発揮できなくなります。

TOEICが可視化する「伸びしろ」

では、複雑な議論中やツールの補助がない状態でも自信を持って英語を使えるようになるには、どうすれば良いのでしょうか?

そのためには、まず自分の「伸びしろ」を明確に把握することが大切です。

その「診断ツール」として活用できるのが、TOEICという信頼性の高い有名なテストなのです。

「TOEICは役に立たない」と言われるけど…?

TOEICは企業の昇進要件に活用されるほど、日本のビジネスパーソンにとって身近な試験。

一方で、「テクニックで高得点を取れるので、実戦では役に立たない」という声もよく耳にします。

私自身も、業務で英語を日常的に使っているため、正直「TOEICをわざわざ受ける必要はないかな」と思っていました。

しかし、実際に受験してみると、現場である程度使えるようになったけど、物足りない原因をはっきり可視化された感覚でした。

英会話サービスを使っていても、ある程度のレベルになると “You listen and speak English very well” とお世辞混じりのコメントをもらうだけで、自分の「伸びしろ」が見えづらくなります。

その点、割安に網羅的に弱点を明確化できるという点でTOEICは役に立ちます。

TOEICスコアの内訳が教えてくれる「伸びしろ」

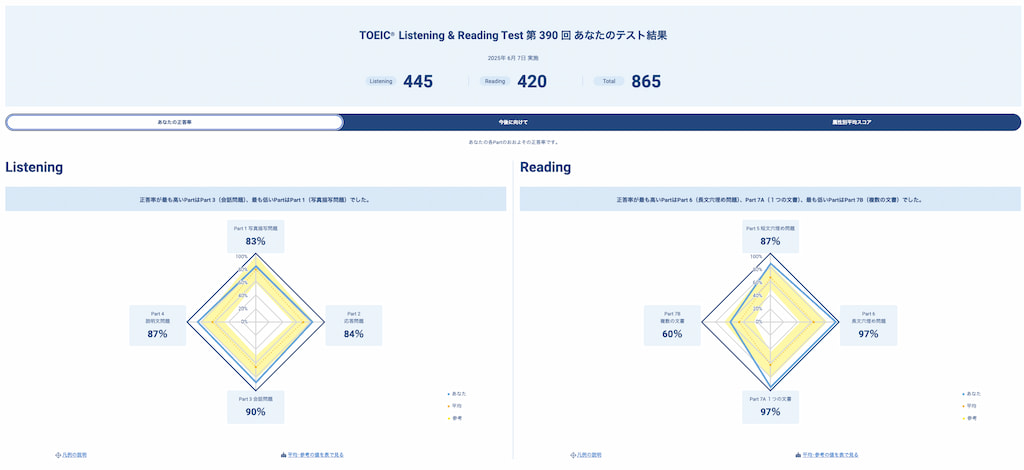

TOEICのスコアは8つのパートに分かれ、それぞれの正答率が詳細に表示されます。下の画像は、私が実際に受験した際の結果です。

例えば私の場合、Listening パートでは Part 1(写真描写問題)が特に弱く、Reading では Part 7B(複数文書問題)の正答率が低いなど、具体的な弱点が一目瞭然でした。

こうしたデータを見れば、「なんとなくわかる」から成長するための弱点(伸びしろ)が明確にわかります。

また、スコア詳細には出ませんが、試験を通して再認識できた点としては、

- オーストラリア英語の発音が特に苦手(実際に仕事でも聞き返すことが多い)

- 普段業務で使わない、日常生活で必要な語彙が弱い

これらは私の例ですが、人それぞれ違う「伸びしろ」が浮き彫りになります。

TOEICスコアを「学びの羅針盤」にする

TOEICを受けることで可視化された自分の「伸びしろ」。

このスコアはただの数字ではなく「自分専用の学びの羅針盤」として活用できます。

スコアを見て決める「集中すべき」学習ポイント

忙しい社会人にとっては時間の費用対効果は大切です。スコアの内訳を参考にして、まずはどの領域に集中すべきか優先順位をつけます。

例えば、Listeningで写真描写問題(Part 1)が弱ければ、シンプルな描写の表現や状況描写にフォーカスしたリスニング練習を集中的に行う。Readingで複数文書問題(Part 7B)の正答率が低いなら、文章全体を把握する読解力やスキミングスキルを優先的に強化する──といったようにポイントを絞ることができます。

「巨人の肩」に乗って最短距離で克服する

TOEICのもう1つの良さは、多くのレベルの高い学習方法が確立されており、学習方法確立に脳のリソースを割かなくて済むことです。言い換えれば、既に用意された「巨人の肩」に乗ってしまうことで、最短距離で成果を出せます。

市販の参考書やアプリ、オンライン講座など、優れた教材は豊富にあります。

社会人になって中々まとまった時間が取れなくなったので、移動時間などの隙間時間に簡単に活用できるようアプリを使うことにしました。

一旦は利用者数 No.1 のスタディサプリ English を使い始めています。

私もまだ始めたばかりなので、色々使ってみて、今後良い教材を紹介できればと思います。

スコアと現場実戦で「成長」を継続測定する

集中ポイントを決めて学習しても、成長を実感できないとモチベーションが下がってしまいます。

だからこそ、定期的に「数字」と「実戦」の両面で成長を実感する機会を作ることが重要になります。

定期的にTOEICを受けて定量的にチェック

TOEICは単なる一回きりの資格試験ではなく、定期的に自分の実力を可視化するための「定量的進捗確認ツール」として活用できます。

幸い、TOEIC L&R にはリピート割引があるため、半年ごとなど定期的に受験して成長を確認する習慣をつけやすいのもメリットです。

対面会議に備えてあえてキャプションOFFに挑戦

TOEICは優れた「定量的進捗確認ツール」ですが、最終的な目的は仕事で同僚・お客様の話す英語を「しっかりわかる」状態になることです。

そのため、実践で定性的に成長を実感できる場面を作りましょう。

私のオススメは、あえてオンライン会議でもキャプションをOFFにして「実戦練習」をすることです。

もちろん最初は負荷が高いですが、「聞き返す」「確認する」という基本スキルを実戦で鍛えられる大きなチャンスになります。

キャプションなしで理解できる瞬間が増えると、自信がつき、どんな場面でも積極的に発言できるようになります。

まとめ ─「なんとなくわかる」から一歩進むために

英語で「なんとなくわかる」状態を超えて、細部まで正確に理解し、自信を持って意見を伝えられるようになるには、地道な改善の積み重ねが必要です。

そんな時に役立つのが TOEIC です。

- 「伸びしろ」を具体的に可視化し、学習の優先度を決めるのに役立つ

- レベルの高い学習方法が確立されており、能力アップしやすい

TOEICを定期的に活用し、現場での実戦練習を組み合わせることで、成長を実感しながら着実に前に進むことができます。

「なんとなくわかる」だけに満足せず、あえて自分の弱点に向き合う選択は、勇気がいる一歩かもしれません。

しかし、その一歩が積み重なることで、気づけば自分でも想像していなかったステージに立てるはずです。

まずは、TOEICスコアを「伸びしろ診断」として活用してみませんか?

TOEIC で英語力を伸ばした上で、昇給の可能性が高い外資系企業への転職に興味がある方は関連記事もご覧ください。