最近、「新しいNISA」をはじめ、資産運用に関する話題がますますホットになっています。

そんななか、「積立投資を始めたいけれど、S&P500とオルカン、どちらを選ぶべきか」と迷う場面もあるのではないでしょうか。

一方で、米国の外資系企業に勤めていると、

RSU(譲渡制限付株式)やESPP(従業員持株購入制度)を通じて、自然と米国株を多く保有することになります。

たしかに、ここ10年ほどの米国株のパフォーマンスは非常に高い。

でも、資産が米国一国に集中してしまうリスクも、無視できない──。

そんなジレンマを感じる人も、きっと少なくないはずです。

この記事では、インデックス投資の基本に立ち返りながら、

なぜいま、外資系企業勤務者がオルカン(全世界株式インデックスファンド)という選択肢を検討する価値があるのかを、わかりやすく整理していきます。

まずは一緒に、インデックス投資の良さと、S&P500投資に潜む小さな矛盾から紐解いていきましょう。

※本記事において「S&P500投資」とは、正確には「S&P500指数に連動する投資信託(インデックスファンド)」への投資を指します。

文中では読みやすさを優先し、便宜上「S&P500を積み立てる」といった表現を用いています。

インデックス投資とは?「未来は読めない」を前提にした賢い戦略

インデックス投資は「未来がどうなるかは誰にもわからない」という前提に立った、合理的な投資手法です。

ここでは、インデックス投資の本質とその魅力を整理したうえで、なぜS&P500だけに頼ることが少しリスクになるのか──その視点も合わせて見ていきましょう。

インデックス投資の前提と良さ

インデックス投資の本質は、「未来を読むことはできない」と割り切ることにあります。

どの企業が生き残り、どの産業が栄えるか──

誰にも予測できない未来に備えるために、広く分散された指数(インデックス)に連動したインデックスファンドを買い続けるのが、インデックス投資という戦略です。

この「未来は読めない」という前提で指数に投資することで、銘柄選びの負担を減らし、分散投資でリスクを抑えます。

それにも関わらず、プロの運用する多くのアクティブ投資以上の平均的成果(年5〜9%程度)を上げることができる──

これが、インデックス投資が支持される大きな理由のひとつです。

だからこそ、

未来の予測に賭けるのではなく、

できる限り広く世界全体に分散しながら、長期で資産を育てていくという発想が基本になります。

オルカンよりS&P500って“インデックス投資の前提”と矛盾してるかも?

ここまでは、インデックス投資の王道の考え方です。

しかし一方で──

「未来は読めないけれど、米国だけは大丈夫」と信じてS&P500を積み立てる行動は、本来のインデックス投資の前提と少し矛盾しているのかもしれません。

つまり、インデックス投資の中でも、S&P500という選択肢は「国の選別」が入っている。

これは、「広く分散する」という意図のはずが、実は“米国集中”にすり替わっているという構造上の矛盾を抱えています。

もちろん、過去の実績を見れば、S&P500は素晴らしいリターンを出してきました。

しかし、過去のリターンが未来を保証するわけではない──

これも、忘れがちではありますが、投資における大切な基本の1つです。

次のセクションでは、あなたの現在の資産配分が、もしかしたら想像以上に偏っているかもしれないというリスクについて、一緒に確認していきましょう。

気づかぬうちに“米国株100%”になっていませんか?

あなた自身の資産構成に、少し目を向けてみましょう。

もしかすると、知らず知らずのうちに、「米国株100%ポートフォリオ」を作り上げてしまっているかもしれません。

特に、米国の外資系企業に勤めていて、RSU(譲渡制限付き株式)やESPP(従業員持株購入制度)を保有している方なら、そのリスクは高まります。

さらに、そこにS&P500への積立投資が加わると──

資産のほとんどが、米国という一国と、その中の限られた企業群に集中する状態になってしまうのです。

ここでは、資産のどこにリスクが偏っているかを、段階的に整理していきます。

RSUやESPPによる自社株偏重。給与と資産が同じ会社に偏るリスク

まず、RSUやESPPを通じて、あなたは勤務先企業の株式を直接保有しています。

これにより、給与所得も資産も、同じ会社の業績に強く依存する構造が生まれます。

このリスクは、過去の歴史が何度も教えてくれています。

たとえば、2001年に破綻したエンロン社では、従業員が自社株を401(k)退職積立プランを通じて大量に保有していました。

株価急落後も売却できず、退職金の大部分を失った結果、給与も資産も同時に失われる事態となりました。

また、ゼネラル・モーターズ(GM)、クライスラー、リーマン・ブラザーズ、AIGといった巨大企業も、2008年前後の危機で経営破綻や国家支援を余儀なくされました。

ここでも、給与と資産が一斉に打撃を受け、多くの従業員の生活基盤が揺らぎました。

「名前の知れた巨大企業=未来永劫安全」という保証は、どこにもなかったのです。

▼これらの事例は、私がレビューしている『投資の大原則』でも詳しく解説されています。興味があれば関連記事もぜひご覧ください。

S&P500上位に自社株が含まれる場合、指数投資でも“重複保有”に

次に、S&P500指数自体に目を向けてみましょう。

たとえば、Apple、Microsoft、Amazon、NVIDIA、Alphabet(Googleの親会社)といった巨大企業だけで、S&P500全体の約27%以上を占めています。

さらに、上位10銘柄だけで全体の35%以上を占める構造になっています。

つまり、S&P500という指数は、一見すると広く分散されているように見えて、実際にはごく一部の巨大企業に大きく依存しているのです。

S&P500上位銘柄の構成比率

| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 |

|---|---|---|---|

| 1 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 7.0% |

| 2 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 6.9% |

| 3 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 6.5% |

| 4 | AMAZON.COM INC | 一般消費財・サービス流通・小売り | 3.6% |

| 5 | META PLATFORMS INC-CLASS A | メディア・娯楽 | 2.6% |

| 6 | ALPHABET INC-CL A | メディア・娯楽 | 2.1% |

| 7 | ALPHABET INC-CL C | メディア・娯楽 | 1.7% |

| 8 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 金融サービス | 1.7% |

| 9 | BROADCOM INC | 半導体・半導体製造装置 | 1.7% |

| 10 | TESLA INC | 自動車・自動車部品 | 1.4% |

勤務先がこうした企業のいずれかであれば、S&P500を積み立てるという行動は、意図せず「同じ企業への重複投資」をしてしまっている可能性を意味します。

せっかく指数を通じて「分散投資している」つもりでも、実態としては自社株への依存度がさらに高まってしまう──

これが、インデックス投資をしているにもかかわらず資産の偏りが深まる、見えにくいリスクなのです。

そして、気づけば資産全体が“米国一国依存”に

さらに視野を広げてみましょう。

RSUやESPPで保有している株式も米国株、S&P500も当然ながら米国株──

新たに積み立てている投資資金も、気づけばすべて米国市場に向かっています。

勤務先の業績も、資産の値動きも、将来のキャリアも──

あなたの経済的な基盤が、一国=米国の経済状況に強く依存する構造になってしまうのです。

過去を振り返れば、米国市場は長期間にわたり圧倒的な成長を遂げてきました。

S&P500指数も、他国市場と比べて高いリターンを実現してきたのは事実です。

しかし、「これまで米国が強かったから、これからも米国が強いはずだ」というのは、投資の世界では非常に危うい思考です。

もし米国経済が停滞や縮小局面に入れば──

給与と資産が同時に打撃を受けるというリスクが潜んでいることを、改めて意識しておくべきでしょう。

次のセクションでは、S&P500が時価総額加重でリバランスされる仕組みを確認しながら、それでもなぜ「一国集中リスク」が解消されないのかを見ていきます。

S&P500インデックスファンドはリバランスされる。でも、“米国一国集中”リスクは残る

S&P500は、アメリカの大型株500社で構成されるインデックス(指数)です。

この指数には、成績不振の企業を除外し、成長企業を組み入れる仕組みと、各企業の時価総額に応じて比率を調整する仕組みが組み込まれています。

こうした設計により、S&P500は時代に合わせて自動的に進化するインデックスと言えるでしょう。

そして、私たちが投資するインデックスファンドは、このS&P500に連動する形で運用され、指数に沿った成果を目指して日々ポートフォリオを調整しています。

まずは、こうした「リバランス機能」がどのように働いているのか、詳しく整理してみましょう。

S&P500インデックス投資は、企業の入れ替えと時価総額調整で自然にリバランスされる

S&P500は、単に「一度選ばれた500社が固定される」わけではありません。

指数を管理するスタンダード&プアーズ社は、企業の業績や財務状況、流動性などをもとに、定期的に構成銘柄の見直し(入れ替え)を行っています。

業績が悪化した企業は除外され、成長企業が新たに組み入れられる。

このような銘柄の入れ替えは、年に数回実施され、指数そのものが「時代に合わせた顔ぶれ」へと自然に変化していく仕組みになっています。

また、S&P500は時価総額加重型という設計思想を採用しています。

これは、企業の株価と発行済み株式数(=時価総額)に応じて、指数内での構成比率が自動的に変化する仕組みです。

急成長した企業は構成比率が高まり、成長が鈍化すれば自然に比率が低下する。

つまり、投資家が何かをしなくても、指数に連動するインデックスファンド側で資産配分が自動的に最適化されていくのです。

このような「新陳代謝+自動リバランス」によって、S&P500インデックス投資では個別株選びをしなくても、合理的なポートフォリオを維持できる構造になっています。

だからこそ、S&P500に連動するインデックスファンドは、長期投資家にとって魅力的な選択肢とされているのです。

だが、米国に集中していること自体は変わらない

S&P500インデックスファンドは、構成銘柄や比率が時代に応じてリバランスされる仕組みを持っています。

しかし、その土台となるのはあくまで「米国市場」に限定されています。

つまり、米国という“国の枠組み”には、構造的に縛られ続けるのです。

もちろん、米国市場には高い実績があり、イノベーションを生み出し続ける文化もあります。

しかし一方で、

- ヨーロッパではラグジュアリーブランド

- 日本では自動車産業

のように、米国を凌ぐ領域を築いた地域も存在します。

未来は読めない──だからこそ、「米国だけが永遠に成長し続ける」と信じるのもまたリスクなのです。

また、よくある疑問として、

「S&P500を通じて米国に賭けたほうがリターンは狙えるのでは?」

という声もあります。

確かに、リターン期待値だけを見れば合理的な選択かもしれません。

しかし、ここで改めて考えるべきは──自分の資産全体のバランスです。

もしあなたが外資系企業に勤めていて、すでにRSUやESPPを通じて大量の米国株を持っているとしたら──

あなたのポートフォリオは、すでに十分に「米国に賭けている」状態にあります。

そのため、これ以上米国集中を強めるのではなく、むしろ他国にもリスクヘッジを広げることが、賢い長期戦略になるはずです。

オルカンなら、世界全体に自然に分散できる

米国偏重のポートフォリオのリスクを削減し、より広く分散投資したい。

その選択肢の一つが、オルカン(全世界株式インデックスファンド)です。

ここからは、オルカンとは何か、そしてなぜ検討する価値があるのかを、順に整理していきましょう。

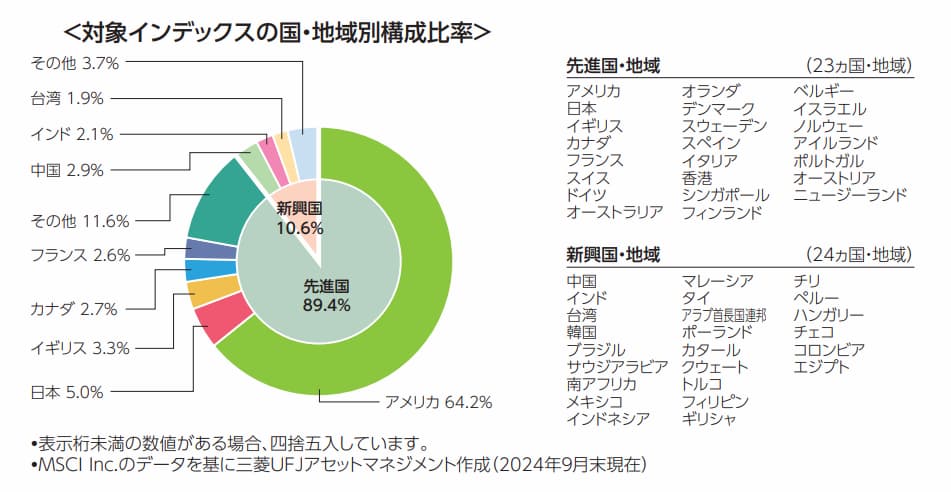

オルカンとは?世界全体の時価総額に連動するインデックス

オルカンとは、全世界株式インデックスに連動するインデックスファンドの愛称です。

正式には、MSCI ACWI(オール・カントリー・ワールド・インデックス)という指数に連動する投資成果を目指す投資信託。

日本では「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」が代表例です。

オルカンの最大の特徴は、世界中の株式市場を時価総額加重で捉えていることです。

つまり、

- 現在、時価総額の大きな国(たとえば米国)は比率が高く、

- 将来、他の国や地域が成長すれば、それに応じて構成比率が自然に変化していくのです。

こうした仕組みにより、オルカンは「自分で地域を選ばなくても、世界の成長を自然に取り込める」投資方法として、多くの支持を集めています。

どの国が伸びても大丈夫。「世界の変化に、自動でついていける」

インデックス投資を続けるうえで、最も大切なのは「未来は読めない」という前提を忘れないことです。

将来、どの国・どの企業が大きく成長するのかは、誰にも分かりません。

それでもオルカンを選べば、たとえ成長の中心が米国からインドや東南アジア、アフリカに移ったとしても──

その変化を逃さず、自然に取り込むことができます。

MSCI ACWIは、約2800社以上を対象とし、世界の株式時価総額の約85%をカバーしています。

そのため、

- 地域の偏りを抑えながら

- 主要な成長トレンドを「逃さず」

- 投資家自身が予測をしなくても

未来の変化に自動的に追従できる仕組みになっているのです。

つまり、オルカンは「未来は読めない」という前提で、国・地域・企業を含めたリバランスを実現できるという大きな強みを持っています。

米国株をたくさん持つあなたに、オルカンが“ちょうどいい”理由

ここまで見てきたように、オルカンは世界全体に自然に分散できる仕組みを持っています。

では、なぜ特に外資系企業で働くあなたにとって、オルカンが「ちょうどいい」選択肢になるのでしょうか?

理由はシンプルです。

すでに、あなたの資産は米国株に偏っているからです。

RSUやESPPを通じて自社株を大量に保有しているなら、あなたのポートフォリオは、意識せずとも「米国集中型」になっています。

そこにさらにS&P500インデックスファンドを積み立てると──

知らず知らずのうちに、米国市場への依存度が極端に高まってしまうリスクがあります。

オルカンなら、

- 米国株の成長も取り込みながら

- それ以外の地域にも自然に分散できる

結果として、資産全体のリスクを無理なく和らげることができるのです。

【まとめ】オルカンで米国集中リスクを和らげよう

インデックス投資の基本は、「未来は読めない」という前提に立つこと。

そのため、「米国の未来は明るい」と信じてS&P500に投資する行動には、構造的な矛盾が潜んでいるかもしれません。

また、RSUやESPPで米国株を多く保有している私たちが、

さらにS&P500を積み立てると、資産が米国100%に偏るリスクが高まります。

一方、オルカンなら、

• 米国を含む世界全体に自然に分散し、

• 将来の変化にも柔軟に追従できる仕組みになっています。

今一度、自分の資産配分を振り返り、

リスクを和らげる手段として、S&P500ではなくオルカン投資を検討してみませんか。

資産運用をさらに進めたい方へ|関連記事紹介

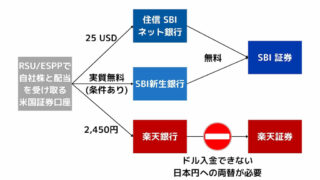

RSUやESPPで得た米国株からは、配当金も支払われています。

この配当金によるドル資産を、日本で有効に活用したいと考えているなら、こちらの記事も参考になるはずです。

配当金を最小コストで日本に送金し、その資金をオルカン積立などの次の一手に役立てる──

そんな資産運用のヒントが得られる内容になっています。

興味があれば、ぜひチェックしてみてください。